Auch wenn Stiftungsprofessuren noch recht neuartige Strukturen sind, haben sie sich mittlerweile in der bundesdeutschen Wissenschaftslandschaft fest etabliert. Sie bieten einen genuinen Vorzug, der gerade aus Sicht von Forschung und Transfer ins Gewicht fällt: Stiftungsprofessuren nehmen innovative Potentiale technologischer Entwicklungen auf und begünstigen deren Übersetzung in universitäre Einrichtungen. Ihre Anzahl hat in der jüngsten Vergangenheit zugenommen, wodurch in Deutschland mittlerweile bis zu 2 % der Gesamtzahl Stiftungsprofessuren ausmachen. Bevor wir uns einem konkreten Beispiel einer solchen Stiftungsprofessur an der Hochschule Schmalkalden zuwenden, muss geklärt werden, was traditionelle von Stiftungsprofessuren unterscheidet.

Anders als bei den üblichen Professuren wird die Finanzierung nicht staatlicherseits aufgebracht, sondern vom jeweiligen Stifter, also Institutionen, Unternehmen oder auch Privatpersonen. Zudem ist der Zeitraum der eigentlichen Stiftungsprofessur begrenzt, zumeist auf fünf, teils auf zehn Jahre. In Absprache mit den Hochschulen wird die gestiftete dann üblicherweise in eine klassische Professur umgewandelt und so die Kontinuität der Forschung und der erarbeiteten Expertise gewährleistet. Ein zentraler Vorteil dieser Stiftungsprofessuren ist, dass über diese Methode innovative Forschungsfelder erschlossen werden können: Die Stifter legen im Austausch mit den entsprechenden Gremien der Hochschulen den thematischen Fokus der Professur fest, und stellen die Mittel für die Professur sowie weitere Sach- und Investitionsmittel (z.B. für Laboreinrichtungen) bereit. Durch diese externen Initiativen können neuartige Themen und Bereiche Eingang finden, die bislang kein Teil des etablierten Kanons waren.

Der Reiz dieser Einrichtungen geht für Hochschulen neben dem Punkt der geminderten Kosten zum großen Teil von diesen Impulsen auf die Forschung aus, wie sich auch anhand der Stiftungsprofessur Roy Knechtels durch die Carl-Zeiss-Stiftung an der Hochschule Schmalkalden verdeutlichen lässt. Der Hochschule bot sich hier die Gelegenheit, in einem zukunftsträchtigen Forschungsfeld Expertise und Kompetenzen aufzubauen. Da der Förderzeitraum dieser Stiftungsprofessur kürzlich auslief, ist nun ein guter Augenblick für ein Resümee.

Möglichkeiten und Herausforderungen

Neuberufene Professoren und Professorinnen stehen für gewöhnlich einerseits vor der Aufgabe, die Ausrichtung ihres Lehrstuhls in Forschung und Lehre anhand ihrer Interessen und Vorstellungen vorzunehmen zu müssen. Neben Personal und Technik umfasst dies auch die Fixierung thematischer Schwerpunkte. Andererseits bestehen die Lehrstühle zumeist bereits, wodurch es einen gewissen Rahmen und einen Bestand an vorhandenem Personal sowie Forschungs- und Lehrmitteln gibt. Im Unterschied zu diesen Fortführungen von klassischen Professuren ist es eine Eigenart von Stiftungsprofessuren, eine Neugründung zu sein und nicht an einen bereits bestehenden Lehrstuhl anzuknüpfen, was Möglichkeiten bietet, aber auch Herausforderungen mit sich bringt.

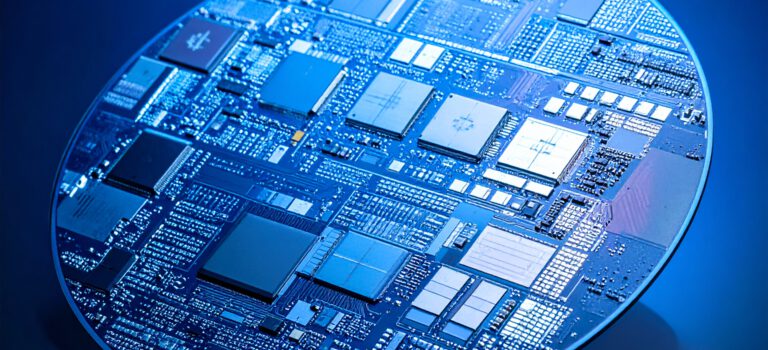

An der Hochschule Schmalkalden wurde Roy Knechtel im April 2019 auf die von der Carl-Zeiss-Stiftung geförderte Forschungsprofessur „Autonome intelligente Sensorik“ berufen. Der Förderzeitraum der Professur war für einen Zeitraum von fünf Jahren angesetzt und dauerte dementsprechend bis zum März 2024. Die von der Carl-Zeiss-Stiftung im Rahmen eines ausgeschriebenen Programms geförderte Professur zielte auf einen Bereich, in dem sich Roy Knechtel in über zwanzig Jahren Expertise und Erfahrungen im Rahmen seiner Tätigkeit im Erfurter Unternehmen X-FAB aneignen konnte: Die Entwicklung von MEMS (Micro Electromechanical Systems) Sensortechnologie.

Neben kleineren Projekten zu Sensoranwendungen lag der ein besonderer Schwerpunkt der Forschung der vergangenen Jahre auf technologischen Teilschritten zur Realisierung von Sensoren und deren 3D-Integration mit Mikroelektronik zu komplexen elektronischen Systemen, insbesondere zu Sensoraufbauten. Es versteht sich von selbst, dass für diese Forschungsfragen spezifische Anlagen, Labore und Apparaturen notwendig sind. Im Besten Falle sind diese schon vorhanden, ansonsten muss der mehr oder weniger aufwendige Weg ihrer Anschaffung beschritten werden.

An der Hochschule Schmalkalden fand Roy Knechtel bei Antritt seiner Professur ein Reinraumlabor vor, das neben der Partikelfreiheit auch eine Kontrolle der Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchte zuließ. Hiermit lag bereits eine günstige Ausgangssituation vor. Zudem wurde bis Ende letzten Jahres die Klimatechnik des Reinraumlabors modernisiert. Aber auch in Hinsicht der Anlagentechnik konnte Roy Knechtel auf ein bestehendes Fundament aufbauen: Nicht nur gab es einen Hochtemperaturofen, der bis zu 800°C für Anglasprozesse von Siebdruckmaterialien erzeugen kann, sondern auch einen Siedrucker und einen Siebreiniger. Zudem waren neben chemischen Boxen und einem Drahtbonder auch Mikroskoptechnik einschließlich eines Rasterelektronenmikroskops mit EDX-Technologie für Materialanalysen und einen löttechnischen Bestand mit einer Hotplate und einer halbautomatischen Lötstation bereits vorhanden.

Grundlegung der Forschung

Roy Knechtel musste folglich keineswegs bei null anfangen, sondern konnte sich auf Anlagen konzentrieren, die für das neue Forschungsgebiet zentral sind. Die Neuausrichtung auf moderne Integrationstechnologien der Mikroelektronik und Mikrosystemtechnik insbesondere hinsichtlich der Sensorintegration machte es notwendig, Prozessierungsanlagen – wie verschiedene Typen von 3D-Druckern – und spezielle Analysetechnik in Form von Mikroskopen anzuschaffen.

Die verschiedenen 3D-Drucker dienen als Grundlage der Forschung. Der Anycubic Photon Mono m5s pro erlaubt das 3D-Drucken von Kunststoffen mit fotolitografischen Mitteln, also Licht. Hierfür werden spezielle Polymere verwandt, die auf den UV-Anteil des Lichts reagieren. Bei der Fertigung von mechanischen Bauteilen lässt sich eine Auflösung von bis zu 18,5µm erreichen, was eine hohe Präzision darstellt. Der Bambulab X1E ist ein Filament 3D-Drucker mit verschiedenen Austrittsdüsen zum Drucken von feinen Strukturen. Durch seine zahlreichen Sensoren und Softwareapplikationen ist ein präziser und schneller Druck möglich. Ein anderer Vorteil bietet sich in der Verarbeitung von bis zu 5 Farben und Materialien in einen Druck.

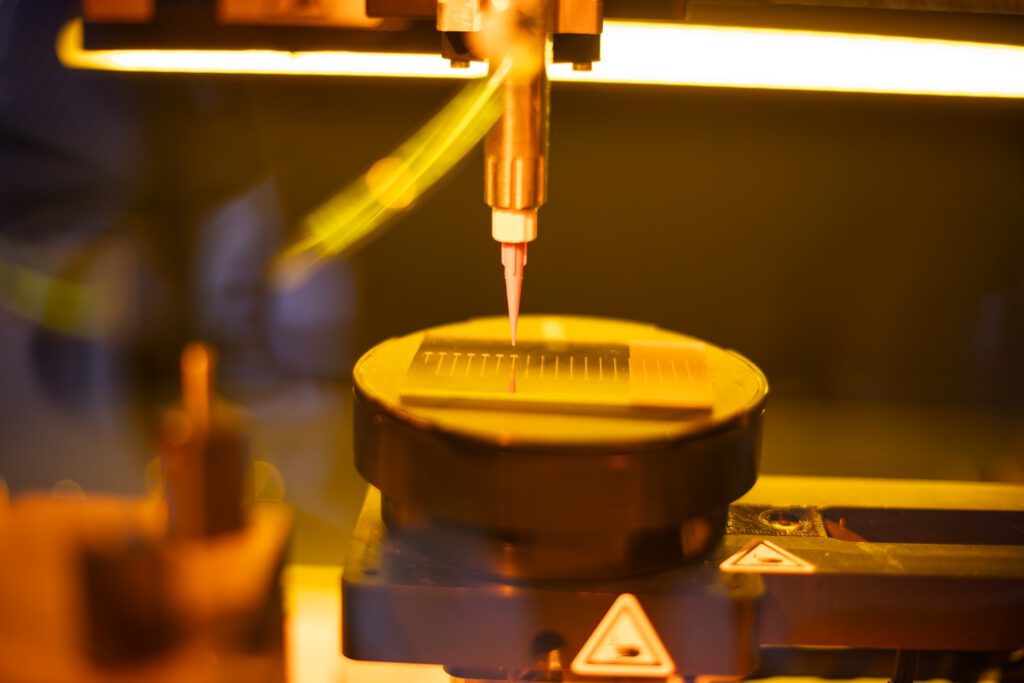

Die wichtigste Anschaffung lässt sich mit dem Begriff 3D-Drucker nur ansatzweise beschreiben: Das KRONOS 15XBT[1] System ist eher ein 3D-Integrationssystem, das viele verschiedene Möglichkeiten der Verfahren und verwandten Komponenten erlaubt, um elektronische Bauteile dreidimensional zu fertigen. Das 5-Achsen-System ermöglicht zum Beispiel die Verwendung von 10 Drucktechnologien, und weiter bieten sich mit 8 unterstützten Modulen Erweiterungen der Bildgebungsverfahren, der Vor- sowie Nachbehandlung und der Ergebnisoptimierung. Das System gestattet die Verarbeitung verschiedenster Materialen mit stark unterschiedlichen Viskositäten und Eigenschaften auf topographisch komplexen Substraten. Der Anwendungsbereich wird in der Folge um ein Vielfaches breiter: Nicht nur können verschiedenartige Verfahren zum Drucken, Härten und Prüfen simultan verwendet und kombiniert werden, es kann zudem beinahe alles von elektrisch Leitenden Pasten, über isolierende Tinten bis zu zähflüssigem Glas gedruckt werden.

Diese Drucktechnologien durch eine klassische Fotolithografie ergänzt, die technologisch gesehen die Grundlage der modernen Halbleiterfertigung darstellt. Zwar bietet der neu angeschaffte maskenlose digitale Belichter MLA100 von Heidelberg Instruments eine geringere Arbeitsgeschwindigkeit, er benötigt aber keine teuren Masken und ermöglicht dennoch eine Auflösung bis zu einem Mikrometer (ein Tausendstel Mikrometer). In Kombination mit einer Tischsputtereranlage lassen sich damit metallische Mikrostrukturen (auch als Kombination von zwei Metallen) mit elektronischen und magnetischen Funktionen oder als Fügesysteme herstellen. Die Kombination mit den Druckverfahren ist Gegenstand aktueller Forschungen.

Um die Fortführung eines wichtigen Forschungsfelds von Roy Knechtel aus seiner Zeit in der Industrie, das WaferBonden, also das definierte Stapeln und Fügen von Halbleiterwafern zur Realisierung dreidimensionaler Substrate und Elektronik- sowie Sensoriklösungen, zu ermöglichen, konnte durch eine Sonderförderung der Carl-Zeiss-Stiftung eine WaferBonderanlage beschafft werden. Diese wird inzwischen sehr intensiv genutzt. Da auch für das WaferBonden die Prozesskontrolle, d. h. die Analyse der Ergebnisse sehr wichtig ist, konnte ein Scanning Acoustic Microscope (SAM) als Leihgabe von der Firma PVA Tepla genutzt werden, das die Forschungen im Bereich des WaferBondens auf ein nochmals höheres Niveau gehoben hat.

Als ein weiterer Bereich der Anschaffungen kommen die Mikrokopie hinzu, mit deren Hilfe unter anderem die Prozessergebnisse vermessen und evaluiert werden können. Ein Lichtmikroskop der Firma Zeiss (LSM 700) arbeitet mit Hilfe eines Lasers, um kleinste Merkmale wiedergeben zu können. Der Laserstrahl fährt dabei über das Objekt und scannt jeden Punkt einzeln über das reflektierte Licht. Aus diesen einzelnen Informationen wird dann ein Bild zusammengefügt. Zudem kann das Mikroskop verschiedene Schichten erfassen, wodurch die Erstellung eines dreidimensionalen Modells möglich wird. Zuletzt bietet das Mikroskop auch Instrumente der Korrektur der Bildgebung an.

Das andere Mikroskop stammt ebenfalls von Zeiss: Es ist ein Rasterelektronenmikroskop vom Typ EVO MA15. Die Objekte, die dieses Mikroskop erfassen kann, sind nochmals kleiner. Um Dinge der Größenordnung einer Haarsträhne abbilden zu können, greift das Gerät nicht auf Licht zurück, sondern auf Elektronen. Ein Strahl von Teilchen wird auf die Materialien gerichtet, und die Elektronen schlagen andere Elektronen aus oder prallen an ihnen ab. Aus diesen Informationen wird dann ein Bild gewonnen. Diese Detailschärfe des Mikroskops ist zweckmäßig, wenn es zum Beispiel um Oberflächen von Micro-Chips geht. Auch die winzigen Muster (d.h. Mikro- und Nanostrukturen), die bei der Herstellung dieser Chips verwendet werden, können so erfasst werden. Zudem verfügt das Mikroskop über die Option des energiedispersiven Röntgens (EDX), was zum Beispiel für die Analyse der Vermischung zweier Metalle zu einer Legierung nützlich ist. Mit dieser Technologie ist es möglich, festzustellen, um welches neue Material es sich handelt.

Das Team und neue Herausforderungen

Mit der erfolgreichen Anschaffung dieser Geräte kann nun die nächste Phase eingeläutet werden, eben die der intensiven Forschung an und mit den Geräten. Micalea Wenig ist eine technologisch versierte wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie sorgt für den reibungslosen Betrieb des Reinraums und der Anlagen, ist inzwischen Expertin am SAM und führt eigene Forschungen durch. Mit Lukas Hauck konnte Roy Knechtel einen Doktoranden gewinnen, der sich mit dem 15XBT auseinandersetzt und der untersucht, ob sich Grundregeln in der Nutzung des Systems mit verschiedenen Verfahren und Materialien aufstellen lassen. Zudem konnte mit Dr. Martin Seyring ein wissenschaftlicher Mitarbeiter ins Team geholt werden, der einen für die Mikroelektronik durchaus relevanten Bereich abdeckt: Die Materialwissenschaften. Um immer kleinere und komplexere elektronische Bauteile und Schaltungen fertigen zu können, sind die Materialien und die Prozesse in diesen wichtig. Kurzum hat sich nun ein Team zusammengefunden, das die technischen Möglichkeiten für die weitere Forschung bestens nutzen kann.

Dies zeigt sich anhand mehrerer Forschungsprojekte mit der Thüringer Industrie über die letzten Jahre hinweg. Ein aktuell laufendes, von der Carl-Zeiss-Stiftung gefördertes Projekt hat zu einer weiteren personellen und fachlichen Verstärkung dieser Forschergruppe geführt (über das wir demnächst berichten werden) sowie zu mehr als zehn wissenschaftlichen Veröffentlichungen (reviewte Artikel in Fachjournalen und Konferenzbeiträgen).

Abschließend kann festgehalten werden, dass die Stiftungsprofessur wie angedacht umgesetzt wurde: Es konnten die infrastrukturellen Grundlagen für State-of-the-Art-Forschungen geschaffen und ausgebaut werden, eine leistungsfähige Forschungsgruppe etabliert werden, die weiter wächst und an relevanten Projekten arbeitet und viele Ideen für neue zukünftige Forschungen hat. Hierfür gilt ein besonderer Dank der beteiligten Wissenschaftler sowie der Hochschule Schmalkalden an die Carl-Zeiss-Stiftung für die sehr umfangreiche finanzielle Förderung, aber auch für Weiterbildungsveranstaltungen wie das Vernetzungstreffen der von ihr berufenen Stiftungsprofessorinnen und -professoren, die diesen nachhaltigen Forschungsaufbau ermöglicht haben.

[1] Drucksystem 3D- Elektronikintegration Kofinanziert von der Europäischen Union im Rahmen des Förderprogramms Richtlinie zur Förderung der Forschung FTI Thüringen Forschung, Vorhabens-Nr. 2022 FGI 0019